誰の役にも立たない気象予報士のお勉強

気象予報士一発合格目指して、メモ代わりに書いていきます。 →それほど甘くはなかったので四苦八苦する様子を書いています →6回目で合格しました!

試験に必要な持ち物・実技編

ちょっと気が早いですが、試験に必要な持ち物をほぼ確定しました。

・シャープペンシル(芯はB)、鉛筆数本(HB、予備として)

・消しゴム(30年以上前に購入したもの!)

・直線定規15cm2つ(一つは半透明、もう一つは百均の透明のヤツで予備)

・直角定規(過去問10年分で一回だけ必要な問題があったので、たぶん使わない)

・デバイダ(長さ計測より、トレーシングペーパーの穴開けに使う方が多いかも?)

・コンパス(百均製の緩いヤツ、たぶん使わない)

・ミニクリップ(天気図をまとめるため)

・ルーペ(百均のLEDライト付き、老眼なので必須?)

・カラーボールペン(消せるヤツ、たぶん使わない)

・セロハンテープ(受験票を固定するため)

・ミニカイロ(冬なので)

・チョコレート効果(お高いチョコだけど、効果あり!?)

デバイダは気象予報士試験のためにわざわざ購入しましたが、コンパスの方が良いというか、コンパスで十分ですね。

シャープペンシルの芯はHBよりBのほうが、作図でも見やすいので良い。

けど、字が下手な自分がBで文字を書くとさらに酷い文字に見えるのが難点。

(採点者の印象は悪くなるけど、減点にはならないはず?)

直線定規は透明なものだと背景の天気図が邪魔になることがあるので、半透明か背景が見えないものがあったほうがいい。長さは15cmが丁度良い。

カラーマーカーとか使う人がいるみたいだけど、私は今のところ必要性を感じたことがありません。(そもそも私は蛍光ペンとか色の付いたペンを今まで採点以外に使ったことのない人なので)

むしろ、マークする時間があるんだったら・・・と思います。

いやぁ~、こんなに文具武装をして臨む試験は生まれて初めてですよ。

・シャープペンシル(芯はB)、鉛筆数本(HB、予備として)

・消しゴム(30年以上前に購入したもの!)

・直線定規15cm2つ(一つは半透明、もう一つは百均の透明のヤツで予備)

・直角定規(過去問10年分で一回だけ必要な問題があったので、たぶん使わない)

・デバイダ(長さ計測より、トレーシングペーパーの穴開けに使う方が多いかも?)

・コンパス(百均製の緩いヤツ、たぶん使わない)

・ミニクリップ(天気図をまとめるため)

・ルーペ(百均のLEDライト付き、老眼なので必須?)

・カラーボールペン(消せるヤツ、たぶん使わない)

・セロハンテープ(受験票を固定するため)

・ミニカイロ(冬なので)

・チョコレート効果(お高いチョコだけど、効果あり!?)

デバイダは気象予報士試験のためにわざわざ購入しましたが、コンパスの方が良いというか、コンパスで十分ですね。

シャープペンシルの芯はHBよりBのほうが、作図でも見やすいので良い。

けど、字が下手な自分がBで文字を書くとさらに酷い文字に見えるのが難点。

(採点者の印象は悪くなるけど、減点にはならないはず?)

直線定規は透明なものだと背景の天気図が邪魔になることがあるので、半透明か背景が見えないものがあったほうがいい。長さは15cmが丁度良い。

カラーマーカーとか使う人がいるみたいだけど、私は今のところ必要性を感じたことがありません。(そもそも私は蛍光ペンとか色の付いたペンを今まで採点以外に使ったことのない人なので)

むしろ、マークする時間があるんだったら・・・と思います。

いやぁ~、こんなに文具武装をして臨む試験は生まれて初めてですよ。

PR

あと一週間!

試験本番まであと一週間、過去問学習も五周目に入っています。

五周目になると、どういう問題なのかほとんど覚えてしまっているので、問題文を全部読まなくても答えられるようになってしまいました。。

点数もほとんどが70点以上、80点前後が増えています。

過学習状態。

このような状態になると、できることは何度も書いている通り、

・いかに速く正確に解くか

・苦手なところを克服

くらいしかありません。

これで合格できるかって言うと、相変わらずボーダーライン。

なぜそうなるか?って言うのを推測してみる。

過去問学習だけの場合、絶対に取れない点数が20点分はあるはず。

逆に普通に受験すれば最低取れる点数は60点のはず。

となると、取れる点数は60~80点。

平均すれば70点なので50%の確率で標準の合格レベル。

実際は難易度などで合格点は下がるので確率は上がる。

さらに確率を上げるために実力を100%以上出せるようにする。

机上の空論で、何の客観性もない考え方ですが、感覚的にはそれに近い。

最近は「ひとひねり」ある問題がちらほら出てくるので、過去問学習だけでは習得できない「応用力」を試されているように思います。

これが実力の100%以上っていうヤツです。

(私が以前から言っているとんちの効いた問題であり、引っ掛け問題)

そうかと思うと、「なんでこんな簡単な問題出すの?」っていうのもあり、「もしかして罠?」と勘ぐったりすることもあり、余計な神経を使うこともあります。

(出題者としてはシメシメだろうけど)

一般的な試験問題は

簡単な問題→難しい問題

という流れが多いけど、気象予報士試験は変態と言えるほど不規則。

一番最後に1~2分もあれば解ける5点問題があったり、問題のバランスが非常に悪い。

それならば時間内で解ける実力を身につけたら良いのかと思いきや、通常なら時間内に解けないような問題内容にしたりと、作り方が本当に嫌らしい。

それなら時間がかかりそうな問題を飛ばして、はよくある手ですが、これも実は巧妙に仕掛けられている。

これまで私が受験した全試験の中で最も変態的な問題構成だと思う。

気象予報士試験の難しさの一つの要因だと思う。

(本質的ではない難しさは必要なのか?と疑問に思う)

そんな文句を書いたところで期待通りに改善されるわけでもないし、受験する以上そういう理不尽なところを越える実力を身につける以外に手段は無いので、頑張る。

今回落ちても良いけど(8月も学科免除)、これ以上試験のための学習はやりたくないので頑張る。

五周目になると、どういう問題なのかほとんど覚えてしまっているので、問題文を全部読まなくても答えられるようになってしまいました。。

点数もほとんどが70点以上、80点前後が増えています。

過学習状態。

このような状態になると、できることは何度も書いている通り、

・いかに速く正確に解くか

・苦手なところを克服

くらいしかありません。

これで合格できるかって言うと、相変わらずボーダーライン。

なぜそうなるか?って言うのを推測してみる。

過去問学習だけの場合、絶対に取れない点数が20点分はあるはず。

逆に普通に受験すれば最低取れる点数は60点のはず。

となると、取れる点数は60~80点。

平均すれば70点なので50%の確率で標準の合格レベル。

実際は難易度などで合格点は下がるので確率は上がる。

さらに確率を上げるために実力を100%以上出せるようにする。

机上の空論で、何の客観性もない考え方ですが、感覚的にはそれに近い。

最近は「ひとひねり」ある問題がちらほら出てくるので、過去問学習だけでは習得できない「応用力」を試されているように思います。

これが実力の100%以上っていうヤツです。

(私が以前から言っているとんちの効いた問題であり、引っ掛け問題)

そうかと思うと、「なんでこんな簡単な問題出すの?」っていうのもあり、「もしかして罠?」と勘ぐったりすることもあり、余計な神経を使うこともあります。

(出題者としてはシメシメだろうけど)

一般的な試験問題は

簡単な問題→難しい問題

という流れが多いけど、気象予報士試験は変態と言えるほど不規則。

一番最後に1~2分もあれば解ける5点問題があったり、問題のバランスが非常に悪い。

それならば時間内で解ける実力を身につけたら良いのかと思いきや、通常なら時間内に解けないような問題内容にしたりと、作り方が本当に嫌らしい。

それなら時間がかかりそうな問題を飛ばして、はよくある手ですが、これも実は巧妙に仕掛けられている。

これまで私が受験した全試験の中で最も変態的な問題構成だと思う。

気象予報士試験の難しさの一つの要因だと思う。

(本質的ではない難しさは必要なのか?と疑問に思う)

そんな文句を書いたところで期待通りに改善されるわけでもないし、受験する以上そういう理不尽なところを越える実力を身につける以外に手段は無いので、頑張る。

今回落ちても良いけど(8月も学科免除)、これ以上試験のための学習はやりたくないので頑張る。

時間のかかる問題にどうやって対処するか?

今の実力は相変わらずボーダーライン。

うっかりミス・引っ掛け・焦りがなければ合格できる可能性は高い。

焦ると必ずミスをする、というのは過去問で何度も経験しているのでこれは絶対に避けなければならない。速く解くことと、焦って急ぐことは全く違うのでメンタルコントロールが必要。

過去問をやっていると実技1、実技2いずれかが時間オーバーになることが多い。

時間オーバーにならないようにするには速く解くことしかないのだが、終盤になってくると時間が迫って焦ってくるし、焦ると間違いが増えて不合格の可能性が高くなる。

最後の問題に簡単な問題があるかもしれないと思うと、余計焦ってしまう。

それならミスをしないように(時間を余り気にせず)確実に解いていくというのもありだが、ボーダーラインにいる自分にとっては不合格の可能性が高くなる。

最後まで確実に答えることができれば合格の可能性がグッと高まるのだが、残念ながら今の実力では無理と諦めざるを得ない。(三年くらいの実務経験者を想定していると思え)

それと、ちょっと考えてもわからない問題は飛ばす、というてもあるが、この判断も難しい。

問題によってはそれを答えておかないと後々正解が導くことができないことがある。

焦らないメンタルコントロールが大前提だが、これ以外の攻略案としては問題のタイプごとにどのように対処するのか?という心構えを決めておく。

問題のタイプとして、

1. テンポ良く速く解いていく

2. テンポ良くは良いが、注意する

3. 時間をかけて考える

この見極めが重要になる。

1. テンポ良く速く解いていく

これは問1(1)が通常は対象になる。

2. テンポ良くは良いが、注意する

1も注意は必要じゃないの?は当然だが、重要なのは注意にかける時間。

設問が長かったり、条件があったりしたときにミスが発生しやすい。それを避けるために注意(または確認)に時間をかける。時間をかけると言っても数秒~10秒程度なので無駄にはならないはず。

3. 時間をかけて考える

これも2の注意と似たようなところがありますが、時間をかけなければならない問題は必ず存在する。これを適当に答えているとあとで痛い目に遭うか、大きく点数を失うこともある。

どれがその問題なのか、これを見極める・気が付くには知識・経験が必要なので容易ではないけど、それを深く考えずに点を大きく落とすことは良くある。

以上の手法は過去問を何週かするとかなり有効なんだけど、本当の初見の本番では見極めは難しい。問題の傾向も少しずつ変わっていくので、今までの過去問訓練の常識でやると失敗する可能性もあり、あまり決め打ちはしない方が良い。

色々と書いたけど、あと一週間ちょっと、できることは

いかに速く正確に解くか

をメインにやるしかない。

あとは、疑問点を一つ一つ丁寧に潰していくくらいかな。

やれることはほとんど無くなってきている。

うっかりミス・引っ掛け・焦りがなければ合格できる可能性は高い。

焦ると必ずミスをする、というのは過去問で何度も経験しているのでこれは絶対に避けなければならない。速く解くことと、焦って急ぐことは全く違うのでメンタルコントロールが必要。

過去問をやっていると実技1、実技2いずれかが時間オーバーになることが多い。

時間オーバーにならないようにするには速く解くことしかないのだが、終盤になってくると時間が迫って焦ってくるし、焦ると間違いが増えて不合格の可能性が高くなる。

最後の問題に簡単な問題があるかもしれないと思うと、余計焦ってしまう。

それならミスをしないように(時間を余り気にせず)確実に解いていくというのもありだが、ボーダーラインにいる自分にとっては不合格の可能性が高くなる。

最後まで確実に答えることができれば合格の可能性がグッと高まるのだが、残念ながら今の実力では無理と諦めざるを得ない。(三年くらいの実務経験者を想定していると思え)

それと、ちょっと考えてもわからない問題は飛ばす、というてもあるが、この判断も難しい。

問題によってはそれを答えておかないと後々正解が導くことができないことがある。

焦らないメンタルコントロールが大前提だが、これ以外の攻略案としては問題のタイプごとにどのように対処するのか?という心構えを決めておく。

問題のタイプとして、

1. テンポ良く速く解いていく

2. テンポ良くは良いが、注意する

3. 時間をかけて考える

この見極めが重要になる。

1. テンポ良く速く解いていく

これは問1(1)が通常は対象になる。

2. テンポ良くは良いが、注意する

1も注意は必要じゃないの?は当然だが、重要なのは注意にかける時間。

設問が長かったり、条件があったりしたときにミスが発生しやすい。それを避けるために注意(または確認)に時間をかける。時間をかけると言っても数秒~10秒程度なので無駄にはならないはず。

3. 時間をかけて考える

これも2の注意と似たようなところがありますが、時間をかけなければならない問題は必ず存在する。これを適当に答えているとあとで痛い目に遭うか、大きく点数を失うこともある。

どれがその問題なのか、これを見極める・気が付くには知識・経験が必要なので容易ではないけど、それを深く考えずに点を大きく落とすことは良くある。

以上の手法は過去問を何週かするとかなり有効なんだけど、本当の初見の本番では見極めは難しい。問題の傾向も少しずつ変わっていくので、今までの過去問訓練の常識でやると失敗する可能性もあり、あまり決め打ちはしない方が良い。

色々と書いたけど、あと一週間ちょっと、できることは

いかに速く正確に解くか

をメインにやるしかない。

あとは、疑問点を一つ一つ丁寧に潰していくくらいかな。

やれることはほとんど無くなってきている。

あと二週間・過去問成績など

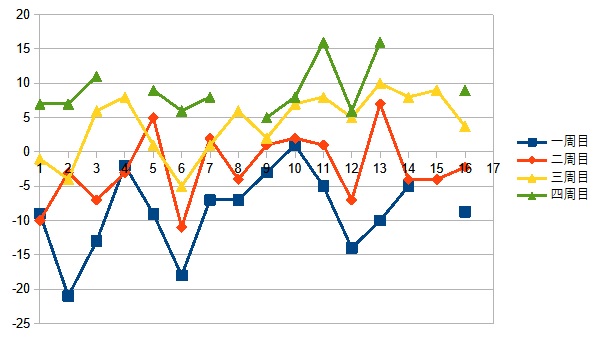

二週間前だと過去問の成績はほとんど意味ありませんが、現在の状態。

縦軸の数値は合格点からの偏差。

今までPC上でやることが多かったのですが、A4に印刷してという割合を増やしています。

予想していたとおり、一部の計算方法の違いで手間取る。

トレーシングペーパーも全く使っていなかったので新鮮。

15NM/mmっていうのも新鮮。(今頃になって)

最近は、採点していると「今回も間違いが多いな~、二週間前でこれはやばいな~」と思っても意外と合計点数が良かったりする。恐らく4周目に入って作文問題をかなり覚えてしまったためだと思います。

なので、点数はもはやこの時点では余り関係なく、いかに速く正確に解くことができるか、というところが、あと二週間でやれることではないかと思います。

ほか現在取り組んでいるのは作図の特訓。

前線やトラフ作図の基本的な説明は書籍やネット上である程度はありますが、網羅的・完全な説明は今のところ見たことがありません。

自己特訓をやっていると前線についてはある程度わかってきましたが、やはり基本は等相当温位線または等温線の集中帯と風向シアー。

それに色んな条件が付いてきてややこしくなりますが、これを網羅的に説明しているところは今のところ見当たらない。

(いずれ私がまとめたいところ)

それとトラフの特訓はまだ始めたばかりですが、「曲率が最大」というのは基本であるけど、これで探すとほとんどの場合は失敗する。

初期時刻は曲率最大である場合がほとんどだけど、12時間後以降は曲率や正渦度ではなく、経度10°で探すこと。これが最も重要。でも誰もそんなことは一切書いてない。なんで?

その上で、正渦度、曲率などで探すとかなりの確率で間違うことはない。

(経度10°抜きで曲率、正渦度だけで探すととんでもないところにトラフを書くことになる)

それと「負の渦度まで伸ばしてはいけない」というのはある意味正しいけどこれは本当は正しくない。(てるてる風雲録ではよく書かれている)

負の渦度まで伸ばしてはいけない、ではなく、「渦度ゼロ線の先まで伸ばしてはいけない」が正しい。(実際、負の渦度を跨ぐトラフはよくある)

以上でかなり近いトラフは書けるようになるが、未だによくわからないのがトラフの低高度側の始点。(通常北側になる)

最大曲率の等高線から引き始めたのに、正解では高い高度側の等高線から引いたりしている。これはいまだに謎。

これもいずれまとめてみたい。

ついでにトラフの疑問に、「トラフの深まり」の定義が未だにわからない。

今まで曲率が大きくなることが深まる、つまり気圧の谷が深くなることだと思っていたけどどうやら違うらしい。

それなら、低気圧と同様、気圧が低下する=等高線が低くなることかと思いきやこれも違う。

(低気圧が深まる、と言えば中心気圧が低下することなので)

ググったり、(当てにならない)ChatGPTにも聞いてみるが誰も正解を教えてくれない。

今のところ等高線の幅が狭くなることではないかと思うけど、まだ検証ができていない。

難しくないと思っていた実技だけど、独学だとやればやるほど疑問点が湧いてきて、湧いてきた疑問のほとんどはネット上に正解がない。

難しい問題ではないけど、容易に納得できる情報は得られない、それが難しさなのかと思ったりします。

疑問点はたくさん残ったままですが、これ以上実力を上げることは時間的にも物理的にも不可能なので、いかにうっかりミスを出さないようにするか、頭の回転を最良の状態にするか、体調を維持するか(新年会は出席しないとか)、自分の実力を100%出すにはどうしたら良いのか、これくらいしかやれることはなくなっている。

気象予報士は出題範囲・内容があまりにも多いので、ちょっと頑張って点数を一気に上げる(TOEICの怪しい商材とか)みたいな魔法は存在しない。

それでも最後の最後まで一点だけ上げるにはどうしたらいいのか?

というのは常にやる必要がある。

そう、私みたいにボーダーラインにいる人間はたったの一点が合否を決める可能性が極めて高い。

合否を決めるのは自分の実力だけではなく、5%の範囲内に入るための競争でもありますから。

20人に一人。

試験会場に行ったら周りの二十人で合格できるのは誰か?

それを考えてはいけないという人もいるけど、自分は逆で、その二十人に勝てるよう実力を発揮してやる!と思うタイプです(たぶん)。

でもその5%の母数って何でしょう?

細かい話をしても仕方ないので、周りに二十人のライバルがいると思って。

それに負けないくらいの学習をしておかないと。

気象予報士を始めると疑問だらけになる気がする。

縦軸の数値は合格点からの偏差。

今までPC上でやることが多かったのですが、A4に印刷してという割合を増やしています。

予想していたとおり、一部の計算方法の違いで手間取る。

トレーシングペーパーも全く使っていなかったので新鮮。

15NM/mmっていうのも新鮮。(今頃になって)

最近は、採点していると「今回も間違いが多いな~、二週間前でこれはやばいな~」と思っても意外と合計点数が良かったりする。恐らく4周目に入って作文問題をかなり覚えてしまったためだと思います。

なので、点数はもはやこの時点では余り関係なく、いかに速く正確に解くことができるか、というところが、あと二週間でやれることではないかと思います。

ほか現在取り組んでいるのは作図の特訓。

前線やトラフ作図の基本的な説明は書籍やネット上である程度はありますが、網羅的・完全な説明は今のところ見たことがありません。

自己特訓をやっていると前線についてはある程度わかってきましたが、やはり基本は等相当温位線または等温線の集中帯と風向シアー。

それに色んな条件が付いてきてややこしくなりますが、これを網羅的に説明しているところは今のところ見当たらない。

(いずれ私がまとめたいところ)

それとトラフの特訓はまだ始めたばかりですが、「曲率が最大」というのは基本であるけど、これで探すとほとんどの場合は失敗する。

初期時刻は曲率最大である場合がほとんどだけど、12時間後以降は曲率や正渦度ではなく、経度10°で探すこと。これが最も重要。でも誰もそんなことは一切書いてない。なんで?

その上で、正渦度、曲率などで探すとかなりの確率で間違うことはない。

(経度10°抜きで曲率、正渦度だけで探すととんでもないところにトラフを書くことになる)

それと「負の渦度まで伸ばしてはいけない」というのはある意味正しいけどこれは本当は正しくない。(てるてる風雲録ではよく書かれている)

負の渦度まで伸ばしてはいけない、ではなく、「渦度ゼロ線の先まで伸ばしてはいけない」が正しい。(実際、負の渦度を跨ぐトラフはよくある)

以上でかなり近いトラフは書けるようになるが、未だによくわからないのがトラフの低高度側の始点。(通常北側になる)

最大曲率の等高線から引き始めたのに、正解では高い高度側の等高線から引いたりしている。これはいまだに謎。

これもいずれまとめてみたい。

ついでにトラフの疑問に、「トラフの深まり」の定義が未だにわからない。

今まで曲率が大きくなることが深まる、つまり気圧の谷が深くなることだと思っていたけどどうやら違うらしい。

それなら、低気圧と同様、気圧が低下する=等高線が低くなることかと思いきやこれも違う。

(低気圧が深まる、と言えば中心気圧が低下することなので)

ググったり、(当てにならない)ChatGPTにも聞いてみるが誰も正解を教えてくれない。

今のところ等高線の幅が狭くなることではないかと思うけど、まだ検証ができていない。

難しくないと思っていた実技だけど、独学だとやればやるほど疑問点が湧いてきて、湧いてきた疑問のほとんどはネット上に正解がない。

難しい問題ではないけど、容易に納得できる情報は得られない、それが難しさなのかと思ったりします。

疑問点はたくさん残ったままですが、これ以上実力を上げることは時間的にも物理的にも不可能なので、いかにうっかりミスを出さないようにするか、頭の回転を最良の状態にするか、体調を維持するか(新年会は出席しないとか)、自分の実力を100%出すにはどうしたら良いのか、これくらいしかやれることはなくなっている。

気象予報士は出題範囲・内容があまりにも多いので、ちょっと頑張って点数を一気に上げる(TOEICの怪しい商材とか)みたいな魔法は存在しない。

それでも最後の最後まで一点だけ上げるにはどうしたらいいのか?

というのは常にやる必要がある。

そう、私みたいにボーダーラインにいる人間はたったの一点が合否を決める可能性が極めて高い。

合否を決めるのは自分の実力だけではなく、5%の範囲内に入るための競争でもありますから。

20人に一人。

試験会場に行ったら周りの二十人で合格できるのは誰か?

それを考えてはいけないという人もいるけど、自分は逆で、その二十人に勝てるよう実力を発揮してやる!と思うタイプです(たぶん)。

でもその5%の母数って何でしょう?

細かい話をしても仕方ないので、周りに二十人のライバルがいると思って。

それに負けないくらいの学習をしておかないと。

気象予報士を始めると疑問だらけになる気がする。