誰の役にも立たない気象予報士のお勉強

気象予報士一発合格目指して、メモ代わりに書いていきます。 →それほど甘くはなかったので四苦八苦する様子を書いています →6回目で合格しました!

付加年金はローリスクハイリターン

FP3級の学習をやっていて、気が付いた驚きの制度。

【付加年金とは】

国民年金だけに限るのですが、60歳まで毎月400円納付すると、65歳以降の年金が

納付月数×200円

毎年増額されます。

例えば、10年間毎月400円支払った場合、120ヶ月間の納付、合計48,000円になりますが、65歳から増額される年金は、

120×200円=24、000円

これが毎年、一生支払われます。

ここでは48,000円納付しているので、2年で元が取れ、それ以降は丸々儲けになります。

このblogを読んでいる人はほとんどいないと思いますが、たまたまこの記事を読んだ人(かつ、国民年金を支払っていて知らない人)は必ずチェックしてくださいね。

もちろん、年額5万円の何が嬉しい?と思う人も対象外ですね^^:

【付加年金とは】

国民年金だけに限るのですが、60歳まで毎月400円納付すると、65歳以降の年金が

納付月数×200円

毎年増額されます。

例えば、10年間毎月400円支払った場合、120ヶ月間の納付、合計48,000円になりますが、65歳から増額される年金は、

120×200円=24、000円

これが毎年、一生支払われます。

ここでは48,000円納付しているので、2年で元が取れ、それ以降は丸々儲けになります。

このblogを読んでいる人はほとんどいないと思いますが、たまたまこの記事を読んだ人(かつ、国民年金を支払っていて知らない人)は必ずチェックしてくださいね。

もちろん、年額5万円の何が嬉しい?と思う人も対象外ですね^^:

PR

FP3級に向けて

工事担任者は好成績で終わることができましたので、次はFP3級。

工事担任者は趣味で受験、でも高得点を取って確実なものにしたい、でしたが、

こちらは合格する気はなく、学習することに意味がある、知ること・理解することに意味がある、というスタンスでの受験です。

考えてみたら、本番まであと3週間ちょっとしかないので本気モードで行かないと合格は怪しいし、学習しきれないままで終わってしまうかも知れません。

現時点では過去問道場で50点後半なので、70点まで一気に上げる必要があります。

(合格する気はないのに点数を気にしてる)

教科書+YouTube+過去問道場+ChatGPT

この3セットで進めていきます。→ChatGPTも含めた4点セット

あるところから一気に点数が上昇するのではないかと目論んでいます。

→2025.12.1

受験日を延期することにしました。

失業認定の関係で12月の受験は無駄になってしまうためです。

来月はTOEIC受験なので、2月受験になる予定。

FPの受験は本当にフレキシブルなので、ありがたい。

工事担任者は趣味で受験、でも高得点を取って確実なものにしたい、でしたが、

こちらは合格する気はなく、学習することに意味がある、知ること・理解することに意味がある、というスタンスでの受験です。

考えてみたら、本番まであと3週間ちょっとしかないので本気モードで行かないと合格は怪しいし、学習しきれないままで終わってしまうかも知れません。

現時点では過去問道場で50点後半なので、70点まで一気に上げる必要があります。

(合格する気はないのに点数を気にしてる)

教科書+YouTube+過去問道場+ChatGPT

この3セットで進めていきます。→ChatGPTも含めた4点セット

あるところから一気に点数が上昇するのではないかと目論んでいます。

→2025.12.1

受験日を延期することにしました。

失業認定の関係で12月の受験は無駄になってしまうためです。

来月はTOEIC受験なので、2月受験になる予定。

FPの受験は本当にフレキシブルなので、ありがたい。

令和7年代2回 工事担任者 総合通信 受験体験記 (技術科目のみ)

受験してきました。

受験地は横浜市戸塚にある明治学院大学。

自宅からだと1時間以上もかかる、やや不便なところにあります。

この試験方法の面白いところが、どの科目免除であっても試験開始時刻が同じであると言うこと。

私は基礎と法規が免除で技術科目のみですが、基礎のみあるいは法規のみの人も、全科目受験者も同じ時刻に開始され、しかも同じ教室で受験します!

というのも、工事担任者の受験者数が少ない上に、予報士と違って受験会場が大都市には必ずあるため、同一教室になってしまいます。横浜会場では2つの教室しか使っていなかったと思います。

私のいた教室は90名ほど、私が最年長かもしれない、女性はたった一人だと思われます。

予報士で言えば、全科目受験者も実技のみの人も同じ時刻から同じ教室で開始するような感じですので不思議な感じです。

もう一つ面白いのは、各科目に試験時間が決まっていますが、二科目以上受験する人は時間配分を個人に任せています。というよりそうせざるを得ないですよね。

予報士で言えば、一般科目と専門科目のどちらに時間をかけるか自分で決められると言うことですが、これを時間できっちり区切ろうとすると解答用紙の回収などで他の受験者に支障が出てしまうからでしょうね。

ちなみに、同じ科目の免除者は、同じ席の列に座るように決められていました。

(さすがにバラバラだと管理が面倒になりますからね)

さらにちなみに問題用紙は一冊で、全科目が掲載されています。

予報士で言えば、一般・専門・実技が全員に配られるようなものですね。

こんなシステムで受験するのは初めてなので新鮮でした。

私が一生懸命解答中に、基礎または法規のみの受験者が試験終了っていう不思議な感じ。

試験結果は、合格間違い無しだと思いますが、問題は80点に達しているか?

感覚としては、4~5問が新規で正解がわからず、2~3問がどっちが正解だろうで迷い、10問くらいがたぶんこれだろうとやや自信なし。

この感覚が正しいとすると、

良くて44問正解の88点、悪くて40問正解の80点。

う~む、そんなに良いはずはないな。。

予報士のような速報サイトはなさそうなので、とりあえず私の解答を掲載しておく。

→公表された正解を追記しました

問題番号 自分の解答 正解の番号 点数

第1問 41142 41142 10

第2問 31413 31413 10

第3問 13126 13126 10

第4問 21423 21423 10

第5問 31241 31241 10

第6問 22413 22413 10

第7問 15224 15224 10

第8問 23442 33441 6

第9問 11435 11425 8

第10問 43224 43224 10

全解答後に20分時間が余り、二回見直しました。(一つだけ単純ミスを発見)

→自己採点:94点

なんと!目標を大幅に上回る結果でした!!

勉強しすぎた?

【学習内容】

教材はYouTubeの工担取得委員会のみ。

過去問は3年分を2周ほど、その前の2年分は1~2周ほど。

試験直前に不正解だったものを総復習。

自分用にまとめたノート(テキストファイル)が800行ほど。(空行含む)

受験地は横浜市戸塚にある明治学院大学。

自宅からだと1時間以上もかかる、やや不便なところにあります。

この試験方法の面白いところが、どの科目免除であっても試験開始時刻が同じであると言うこと。

私は基礎と法規が免除で技術科目のみですが、基礎のみあるいは法規のみの人も、全科目受験者も同じ時刻に開始され、しかも同じ教室で受験します!

というのも、工事担任者の受験者数が少ない上に、予報士と違って受験会場が大都市には必ずあるため、同一教室になってしまいます。横浜会場では2つの教室しか使っていなかったと思います。

私のいた教室は90名ほど、私が最年長かもしれない、女性はたった一人だと思われます。

予報士で言えば、全科目受験者も実技のみの人も同じ時刻から同じ教室で開始するような感じですので不思議な感じです。

もう一つ面白いのは、各科目に試験時間が決まっていますが、二科目以上受験する人は時間配分を個人に任せています。というよりそうせざるを得ないですよね。

予報士で言えば、一般科目と専門科目のどちらに時間をかけるか自分で決められると言うことですが、これを時間できっちり区切ろうとすると解答用紙の回収などで他の受験者に支障が出てしまうからでしょうね。

ちなみに、同じ科目の免除者は、同じ席の列に座るように決められていました。

(さすがにバラバラだと管理が面倒になりますからね)

さらにちなみに問題用紙は一冊で、全科目が掲載されています。

予報士で言えば、一般・専門・実技が全員に配られるようなものですね。

こんなシステムで受験するのは初めてなので新鮮でした。

私が一生懸命解答中に、基礎または法規のみの受験者が試験終了っていう不思議な感じ。

試験結果は、合格間違い無しだと思いますが、問題は80点に達しているか?

感覚としては、4~5問が新規で正解がわからず、2~3問がどっちが正解だろうで迷い、10問くらいがたぶんこれだろうとやや自信なし。

この感覚が正しいとすると、

良くて44問正解の88点、悪くて40問正解の80点。

う~む、そんなに良いはずはないな。。

予報士のような速報サイトはなさそうなので、とりあえず私の解答を掲載しておく。

→公表された正解を追記しました

問題番号 自分の解答 正解の番号 点数

第1問 41142 41142 10

第2問 31413 31413 10

第3問 13126 13126 10

第4問 21423 21423 10

第5問 31241 31241 10

第6問 22413 22413 10

第7問 15224 15224 10

第8問 23442 33441 6

第9問 11435 11425 8

第10問 43224 43224 10

全解答後に20分時間が余り、二回見直しました。(一つだけ単純ミスを発見)

→自己採点:94点

なんと!目標を大幅に上回る結果でした!!

勉強しすぎた?

【学習内容】

教材はYouTubeの工担取得委員会のみ。

過去問は3年分を2周ほど、その前の2年分は1~2周ほど。

試験直前に不正解だったものを総復習。

自分用にまとめたノート(テキストファイル)が800行ほど。(空行含む)

次のキャリアプラン?MIDI検定が気になる

何かのニュース記事で、とある音楽関連の専門学校では「MIDI検定」の受験を必須としている、とあった。

MIDI検定とは?と調べてみると、自分の得意分野に近い。

しかもド素人レベルからプロレベルまでの各級が用意されている。

ちなみに私の趣味の一つに音楽(演奏)があります。

若い頃はシンセバンドをやっていましたし、シンセサイザーを自作したこともありますし、パソコンでMIDIシーケンサーを自作した(途中で挫折した)こともあります。

音楽理論なども勉強したことはあります。

まさにそんな自分のための資格ではないですか!

実は試験の申し込みが11/7(金)まで。しかも年一回しかないというレアな受験機会。

さらに2級以上は3級合格が前提と、実は上位に行くまで時間がかかる資格という、違った意味で短期間での取得が難しい。→3級と2級は同時受験可能でした。

試験まであと一ヶ月ちょっとしか無いけど、3級の過去問を見たところ、今の私のレベルで合格できそうな感じ。

2級になると受験料が2万円近くかかるけど、3級だと4千円弱と比較的安いので、受験してみようか?もし2級を受験したい!と思っても3級必須なので最低1年もかかるし。→同時受験があるのでそんなにかからない。

ただ、自分の場合は資格自体は不要、3級は安いので受験し、2級はバーチャルで受験すればいいのかなと。欲しいのは資格ではなく、最近のMIDI関連の状況を知りたいから。

1級を目指すというのもあるけど、そこまで極める必要は今のところ無さそう。

(まだ過去問見ていない)

まずは過去問を実際に解いて、どれくらいの学習が必要なのか見積もってみよう。

第27回MIDI検定3級を試してみました。

結果は82点で合格。(まぐれ当たりを除く、消去法的正解は含む)

別の問題の中に答えがあったりするので、それって試験としてどうなの?

と思うところがあるが、一番肝心のMIDIの詳細な仕様はすっかり忘れていた。

(だってシーケンサー作ったのは30年以上前ですから。。)

それを再勉強すれば確実に合格できるかも?

しかも時間があれば試験中に調べることは許されている(なんて緩い)。

自分にとって受験する価値はないけど、どうする?

バーチャルにとどめるか、実際に取得するか。。

今週の金曜日までにご決断を。

MIDI検定2級一次の過去問もざっと眺めてみました。

3級合格が前提なので、てっきり異なる問題が出題されると思いきや、同じような問題が多いですね。

となると、3級必須の理由は?受験料を稼ぐため?

もし私が受験するとしたら、2級からが丁度良いか、それでも簡単な気がします。

一級の過去問は購入しないといけないらしいので評価できない。

ただ試験内容が所謂「打ち込み」というやつらしいので、若い頃に良くやっていた作業だと思われます。ネット上に公開したこともあります。

なので、わざわざ受験、もしかすると学習する必要すらないかも?

(そう言えば昔購入したCakewalkはどこに行った?)

MIDI検定とは?と調べてみると、自分の得意分野に近い。

しかもド素人レベルからプロレベルまでの各級が用意されている。

ちなみに私の趣味の一つに音楽(演奏)があります。

若い頃はシンセバンドをやっていましたし、シンセサイザーを自作したこともありますし、パソコンでMIDIシーケンサーを自作した(途中で挫折した)こともあります。

音楽理論なども勉強したことはあります。

まさにそんな自分のための資格ではないですか!

実は試験の申し込みが11/7(金)まで。しかも年一回しかないというレアな受験機会。

さらに2級以上は3級合格が前提と、実は上位に行くまで時間がかかる資格という、違った意味で短期間での取得が難しい。→3級と2級は同時受験可能でした。

試験まであと一ヶ月ちょっとしか無いけど、3級の過去問を見たところ、今の私のレベルで合格できそうな感じ。

2級になると受験料が2万円近くかかるけど、3級だと4千円弱と比較的安いので、受験してみようか?もし2級を受験したい!と思っても3級必須なので最低1年もかかるし。→同時受験があるのでそんなにかからない。

ただ、自分の場合は資格自体は不要、3級は安いので受験し、2級はバーチャルで受験すればいいのかなと。欲しいのは資格ではなく、最近のMIDI関連の状況を知りたいから。

1級を目指すというのもあるけど、そこまで極める必要は今のところ無さそう。

(まだ過去問見ていない)

まずは過去問を実際に解いて、どれくらいの学習が必要なのか見積もってみよう。

第27回MIDI検定3級を試してみました。

結果は82点で合格。(まぐれ当たりを除く、消去法的正解は含む)

別の問題の中に答えがあったりするので、それって試験としてどうなの?

と思うところがあるが、一番肝心のMIDIの詳細な仕様はすっかり忘れていた。

(だってシーケンサー作ったのは30年以上前ですから。。)

それを再勉強すれば確実に合格できるかも?

しかも時間があれば試験中に調べることは許されている(なんて緩い)。

自分にとって受験する価値はないけど、どうする?

バーチャルにとどめるか、実際に取得するか。。

今週の金曜日までにご決断を。

MIDI検定2級一次の過去問もざっと眺めてみました。

3級合格が前提なので、てっきり異なる問題が出題されると思いきや、同じような問題が多いですね。

となると、3級必須の理由は?受験料を稼ぐため?

もし私が受験するとしたら、2級からが丁度良いか、それでも簡単な気がします。

一級の過去問は購入しないといけないらしいので評価できない。

ただ試験内容が所謂「打ち込み」というやつらしいので、若い頃に良くやっていた作業だと思われます。ネット上に公開したこともあります。

なので、わざわざ受験、もしかすると学習する必要すらないかも?

(そう言えば昔購入したCakewalkはどこに行った?)

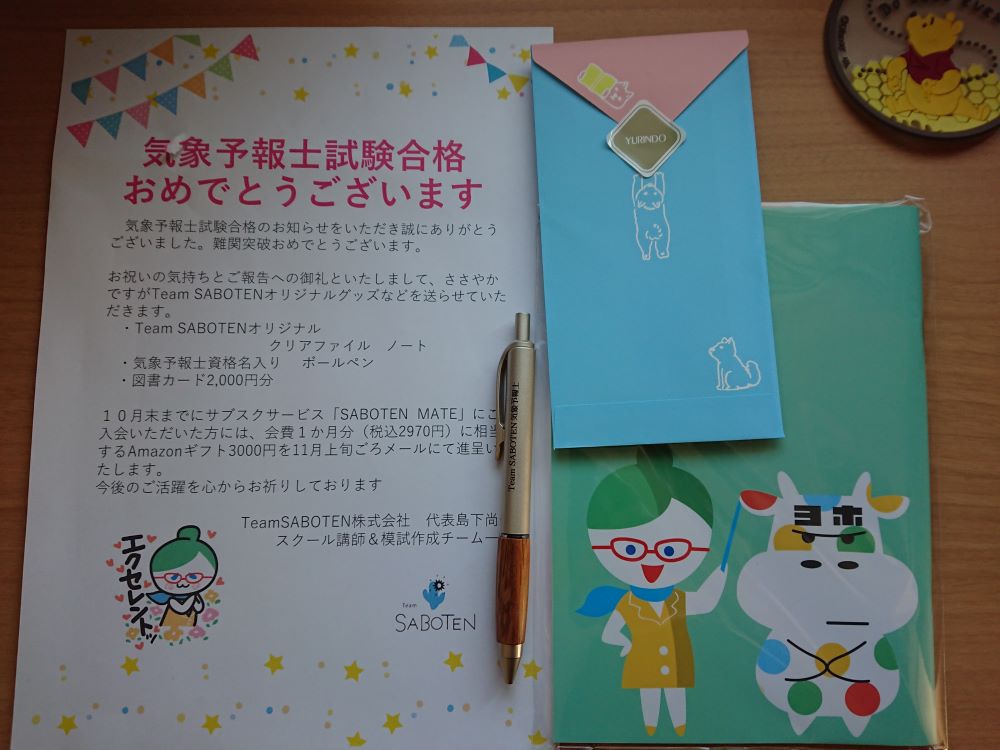

Team SABOTENからの合格祝い

Team SABOTENに合格の報告をすると、図書券などがもらえる、つまり合格祝いをいただきました!

まさかそんなことがあるなんて思ってもいなかったので嬉しかった。

図書券とボールペンとメモ用紙、ほか色んな勧誘のチラシ(宣伝もしっかりとね)

こういうサービスは素直に嬉しい。

(TeamSABOTENには2万円くらいしか払っていないけど・・・TeamSABOTENの合格者数に1名分追加されるので広告への協力料と思えば)

合格報告だけでなく、合格体験談みたいなものを送ればさらにプラスらしいですが、なんだか体験記を書く気があまりないんですよね。。

大抵の人は、努力に努力を重ねて勝ち取った合格、喜びも一入なんでしょうけど、自分の場合は手抜きをしたのにこれで合格?と間が抜けた感じだったので、嬉しいことは嬉しいけど、何だか煮え切れない気分。

実は第62回のときに合格レベルだったのだけど、天の神様はまだまだじゃ、と。

だったら第64回のときも専門科目だけの合格にしてくれたら良かったのに。

要するに、試験勉強のピークが第62回のときにあったので、タイミングが合いませんでした。

(実は第62回受験後、合格体験記の下書きを書いていた、合格発表前に。それに加筆・修正すればいいでしょうが、当時と熱量が違う)

今は、第64回で合格した人の体験記を読んで喜んでいます。

それを読んで書く気になったら書くつもりですが、今のところ、私だけでなく他の人も凄く頑張ってきたんだな、と関心させられます。これまで何十件以上という記事を読んできたし、自分よりずっと良い体験記を書かれているので、わざわざ自分が書くほどのことでもないな、って思います。

(やはり、熱量が全然違う)

まさかそんなことがあるなんて思ってもいなかったので嬉しかった。

図書券とボールペンとメモ用紙、ほか色んな勧誘のチラシ(宣伝もしっかりとね)

こういうサービスは素直に嬉しい。

(TeamSABOTENには2万円くらいしか払っていないけど・・・TeamSABOTENの合格者数に1名分追加されるので広告への協力料と思えば)

合格報告だけでなく、合格体験談みたいなものを送ればさらにプラスらしいですが、なんだか体験記を書く気があまりないんですよね。。

大抵の人は、努力に努力を重ねて勝ち取った合格、喜びも一入なんでしょうけど、自分の場合は手抜きをしたのにこれで合格?と間が抜けた感じだったので、嬉しいことは嬉しいけど、何だか煮え切れない気分。

実は第62回のときに合格レベルだったのだけど、天の神様はまだまだじゃ、と。

だったら第64回のときも専門科目だけの合格にしてくれたら良かったのに。

要するに、試験勉強のピークが第62回のときにあったので、タイミングが合いませんでした。

(実は第62回受験後、合格体験記の下書きを書いていた、合格発表前に。それに加筆・修正すればいいでしょうが、当時と熱量が違う)

今は、第64回で合格した人の体験記を読んで喜んでいます。

それを読んで書く気になったら書くつもりですが、今のところ、私だけでなく他の人も凄く頑張ってきたんだな、と関心させられます。これまで何十件以上という記事を読んできたし、自分よりずっと良い体験記を書かれているので、わざわざ自分が書くほどのことでもないな、って思います。

(やはり、熱量が全然違う)