誰の役にも立たない気象予報士のお勉強

気象予報士一発合格目指して、メモ代わりに書いていきます。 →それほど甘くはなかったので四苦八苦する様子を書いています →6回目で合格しました!

気象予報士がなくなる!?

たった今、テレビのバラエティ番組でやっていましたが、2025年にはAIのお陰で気象予報士は要らなくなるのでは?とのこと。

AIにも気象予報にも(人並みより)詳しい人間としては「はい?何を言っているの?」でしたが、具体的な根拠はなく、「将来、そうなるかも?」的な話でした。

個人的には、予報士が不要なほどAIが正確な予測をしてくれるのなら大歓迎です。

個人的どころか大多数の人が望むこと。

「明日の山の天気は?」

「明日の山頂は雲がかかる?」

こういうことをほぼ100%予測できるAIが実現できるのなら是非ともよろしくお願いいたします。

だから予報士云々の以前に、そんな予測ができるAIが実現できるの?

どのみち、そういうAIを作るのは予報士レベル以上の人だし、AIだって色んなタイプがあるだろうから、その中からどの結果を採用するかを選ぶのも予報士の仕事だし、予報士がなくなることは今のところ考えられない、ではないでしょうか。

現時点で完璧なAIは存在していないし、そもそも完璧の定義が存在しない。

気象予報も同じで、完璧な予報の定義も実は存在しない。

気象予報の難しさは、予測と事実の比較が非常に限られている点ではないでしょうか。

AIにも気象予報にも(人並みより)詳しい人間としては「はい?何を言っているの?」でしたが、具体的な根拠はなく、「将来、そうなるかも?」的な話でした。

個人的には、予報士が不要なほどAIが正確な予測をしてくれるのなら大歓迎です。

個人的どころか大多数の人が望むこと。

「明日の山の天気は?」

「明日の山頂は雲がかかる?」

こういうことをほぼ100%予測できるAIが実現できるのなら是非ともよろしくお願いいたします。

だから予報士云々の以前に、そんな予測ができるAIが実現できるの?

どのみち、そういうAIを作るのは予報士レベル以上の人だし、AIだって色んなタイプがあるだろうから、その中からどの結果を採用するかを選ぶのも予報士の仕事だし、予報士がなくなることは今のところ考えられない、ではないでしょうか。

現時点で完璧なAIは存在していないし、そもそも完璧の定義が存在しない。

気象予報も同じで、完璧な予報の定義も実は存在しない。

気象予報の難しさは、予測と事実の比較が非常に限られている点ではないでしょうか。

PR

学科の復習・一周目・完了

学科の復習、一周目を完了しました。

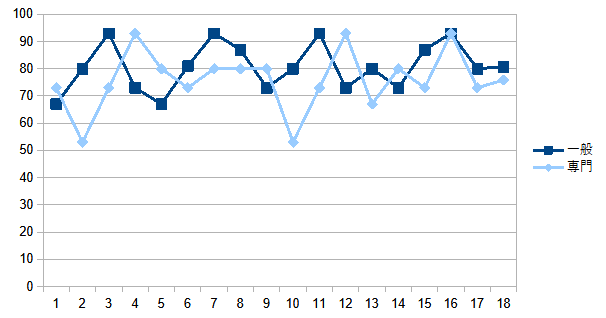

右へ行くほど最新の試験、一番右は平均点。

専門科目の方が若干低いというのがわかります。

二周目でどれくらい改善されるのかが気になりますが、二つの50点台を除けばほぼ70点以上なので、+10点以上になれば期待通りの結果ですし、恐らくなるだろうと思っています。

(ならなかったら三周目をすればいいだけのこと)

前回も書いたとおり、次回の学科試験は難易度が上がる予測。特に専門科目。

それを考慮すると平均90点は必要。

たぶんそれくらいはいくだろうとの予想。

前回も書いたとおり、予報士の試験勉強は実技へシフト、情報処理安全確保支援士の学習(主に午前1)を開始しています。

次回の第63回では合格するつもりはないのですが、学科に必要以上の時間をかけても結果に結びつかない=時間が無駄になるので、それよりは実技に時間をかけた方が良いだろう、との判断です。

情報処理は来年の4月下旬に開催されることが決まりましたが、逆算すると今から始めるとちょうど良さそうというのと、午前問題の苦手部分をピックアップして、あとの学習を効率よく進めるための準備です。(予報士の午前とまったく同じアプローチ)

右へ行くほど最新の試験、一番右は平均点。

専門科目の方が若干低いというのがわかります。

二周目でどれくらい改善されるのかが気になりますが、二つの50点台を除けばほぼ70点以上なので、+10点以上になれば期待通りの結果ですし、恐らくなるだろうと思っています。

(ならなかったら三周目をすればいいだけのこと)

前回も書いたとおり、次回の学科試験は難易度が上がる予測。特に専門科目。

それを考慮すると平均90点は必要。

たぶんそれくらいはいくだろうとの予想。

前回も書いたとおり、予報士の試験勉強は実技へシフト、情報処理安全確保支援士の学習(主に午前1)を開始しています。

次回の第63回では合格するつもりはないのですが、学科に必要以上の時間をかけても結果に結びつかない=時間が無駄になるので、それよりは実技に時間をかけた方が良いだろう、との判断です。

情報処理は来年の4月下旬に開催されることが決まりましたが、逆算すると今から始めるとちょうど良さそうというのと、午前問題の苦手部分をピックアップして、あとの学習を効率よく進めるための準備です。(予報士の午前とまったく同じアプローチ)

第61回気象予報士試験 学科 初見だったけど

この回の学科試験は免除だったので、解答するのは初めてです。

【結果】

一般:14問正解

専門:14問正解

初見でこんなに成績が良いのは初めて。

もちろん、突然実力が上がったわけではなく、この回は過去問からの出題が多く、私が解いた問題の中で一番簡単だったと思う。

ただ、この回の一般は計算問題が多かったので、計算が苦手な人にとっては点数が悪かったのでは無いかと思う。(私には嬉しいが)

ギリギリ合格レベルの私が14問も正解できているわけですから、当然学科合格者も多かったはず。

ということは、実技受験者も多かったはず。(正確には実技を採点された人の数)

ということは、第61回の実技の合格点は若干厳しくなったのではなかろうか?

ということは、第62回の学科試験は難しくなったのではなかろうか?

今週中に第62回の学科問題をやってみるので、すぐ明らかになるだろう。

もしあまり難しくないとなると、第63回の学科試験の方が難しくなる可能性が高くなる。

過去問一周目は今週中で終わりそう、予定より早く、予想通り。

来週からは、二周目を始めると同時に、実技も始める。

それに加えて安全確保支援士の学習も始めようかと思う。

【結果】

一般:14問正解

専門:14問正解

初見でこんなに成績が良いのは初めて。

もちろん、突然実力が上がったわけではなく、この回は過去問からの出題が多く、私が解いた問題の中で一番簡単だったと思う。

ただ、この回の一般は計算問題が多かったので、計算が苦手な人にとっては点数が悪かったのでは無いかと思う。(私には嬉しいが)

ギリギリ合格レベルの私が14問も正解できているわけですから、当然学科合格者も多かったはず。

ということは、実技受験者も多かったはず。(正確には実技を採点された人の数)

ということは、第61回の実技の合格点は若干厳しくなったのではなかろうか?

ということは、第62回の学科試験は難しくなったのではなかろうか?

今週中に第62回の学科問題をやってみるので、すぐ明らかになるだろう。

もしあまり難しくないとなると、第63回の学科試験の方が難しくなる可能性が高くなる。

過去問一周目は今週中で終わりそう、予定より早く、予想通り。

来週からは、二周目を始めると同時に、実技も始める。

それに加えて安全確保支援士の学習も始めようかと思う。

第60回気象予報士試験学科 再学習

過去問学習も、ようやく第60回を終えました。

第60回と言えば、私が最後に学科合格した試験回。

1年ちょっと前の自分と、今の自分とどれくらい実力差があるのか知りたいのが人情。

ちなみに、

・第60回試験は、一般、専門ともに同時科目合格

・第60回受験後、答え合わせはしましたが復習は全くやっていません

・今回の解答はスマホで通勤電車の中でやっています(劣悪環境?)

結果は、

本番 今回

一般 12 13

専門 11 11

ほぼ同じ実力。

今の実力ならギリギリ合格できるかどうかって言うところでしょうか。

あまり興味ないと思いますが、各問の正解・不正解を記しておきます。

一般

本番:xo-XXXO-OoOOOOO

今回:oO-Ooxo-XooooOO

専門

本番:XXoooOXoOOOooXo

今回:oOoOoXOXOOOXOOX

O:自信を持って正解

o:自信ないけど正解

x:ぽかミス

X:自信を持って不正解

-:全員正解

今回は復習をして、細かいところで色んな気付きがありましたが、一つだけ大きな発見が。

一般科目の問8。等圧面と等温位面を見てどっちに風が吹くか?という問題。

採点は全員正解扱いになりましたが、そんなことより、

本番の時ももちろん知らなかったので、出題者のぽかミスのお陰で助けられた。

(結局実技不合格だったで良かったのか悪かったのか・・・)

知らなかった、というより温位についてよく考えれば自明なんだけど、試験本番でじっくり考える余裕などないので「感覚的に」考えることになる。

「安定」している成層であれば、上空ほど温位が高くなるのは当然のことながら知っていますが、何も考えずに「南側の方が温位が高い」=「南側の方が等温位面が高い」と思っていました。

「等温面」であれば南の方が高くなるのは当然であり、感覚的にも一致する。

それと同じ感覚で等温位面を見ていた。

何年も学習をしていた初めて気が付いた、というより、一度か二度はそういうことを納得していたはずなのにすっかり忘れていた、と言ったほうが正確だろうか。

第60回と言えば、私が最後に学科合格した試験回。

1年ちょっと前の自分と、今の自分とどれくらい実力差があるのか知りたいのが人情。

ちなみに、

・第60回試験は、一般、専門ともに同時科目合格

・第60回受験後、答え合わせはしましたが復習は全くやっていません

・今回の解答はスマホで通勤電車の中でやっています(劣悪環境?)

結果は、

本番 今回

一般 12 13

専門 11 11

ほぼ同じ実力。

今の実力ならギリギリ合格できるかどうかって言うところでしょうか。

あまり興味ないと思いますが、各問の正解・不正解を記しておきます。

一般

本番:xo-XXXO-OoOOOOO

今回:oO-Ooxo-XooooOO

専門

本番:XXoooOXoOOOooXo

今回:oOoOoXOXOOOXOOX

O:自信を持って正解

o:自信ないけど正解

x:ぽかミス

X:自信を持って不正解

-:全員正解

今回は復習をして、細かいところで色んな気付きがありましたが、一つだけ大きな発見が。

一般科目の問8。等圧面と等温位面を見てどっちに風が吹くか?という問題。

採点は全員正解扱いになりましたが、そんなことより、

等温位面は北側ほど高い!

ということに初めて気が付いた。本番の時ももちろん知らなかったので、出題者のぽかミスのお陰で助けられた。

(結局実技不合格だったで良かったのか悪かったのか・・・)

知らなかった、というより温位についてよく考えれば自明なんだけど、試験本番でじっくり考える余裕などないので「感覚的に」考えることになる。

「安定」している成層であれば、上空ほど温位が高くなるのは当然のことながら知っていますが、何も考えずに「南側の方が温位が高い」=「南側の方が等温位面が高い」と思っていました。

「等温面」であれば南の方が高くなるのは当然であり、感覚的にも一致する。

それと同じ感覚で等温位面を見ていた。

何年も学習をしていた初めて気が付いた、というより、一度か二度はそういうことを納得していたはずなのにすっかり忘れていた、と言ったほうが正確だろうか。

実技受験者数と合格者の割合

学科の学習をしていてふと思ったことがある。

学科試験の難易度って昔と変わらないよね。

学科試験は11問以上が合格だから受験者数とか科目合格率とか全然関係ないよね。

ところが、最後の出口である合格率は5%程度で固定されており、そのために実技問題は少しずつ難易度が上がっている。上げざるを得なくなっている。

ここまではみんな知っている話。

そこでふと思ったのが、実技受験者数に対する合格者数ってどれくらいなんだろう?と。

ここでいう「実技受験者数」というのは全学科試験が合格した人を指します。

つまり、全学科試験免除もそうですし、今回受検して両科目とも合格だった人も含みます。

(一つでも学科が合格しなかった・していない人は除かれる)

学科試験の難易度は上がっていないのに、実技試験の難易度が上がっていると言うことは、実技受験者の数は増えているのに、合格者数は変化がない、ということになるではないだろうか?

(実質受験者数が常に同じと仮定した場合)

合格者数÷実技受験者をここでは「実技合格率」と仮に呼ぶことにすると、この実技合格率は年々減少しているのではなかろうか?

めざてんサイトでも推定合格者数があるが、

https://kishoyohoshi.com/archives/3682.html

これはあくまで合格者数の構成比率の話で、この中でどれだけの人が実技受験者になっているかは全く推定できない。

合格率を変えられない以上、実技合格率を下げていくしかなくなる。

それとも、実技合格率が一定の数値を下回ったら学科試験の難易度を上げているのだろうか?

学科学習をやっていると、そういう回が確かにある。

「この回だけやたら難しい」

例えば第55回令和2年℃第2回の専門。

実技合格率を上げたい(=実技受験者数を減らしたい)合理的な理由は一つある。

それは実技の採点作業工数を減らしたいから。

合格率を絶対に増やせない以上、実技受験者数が増えてしまうと、採点作業にかける人員数も増やさざるを得なくなる。

この採点工数を減らす工夫を以前にも書いたが、それでも手に負えない場合、学科の難易度を上げるしかないのだろう。

以下は私の最近の過去問成績だが、実はある程度の周期が見えてくる。

たまたま私が覚えていた問題・解答がそういう周期になった、と言われればそうかもしれないが、ここまで周期的になるのは偶然とは言い切れないだろう。

作成する側も意図的に難易度を上げるとしても、さじ加減は非常に難しいはず。

上記のグラフが現実の難易度に近いとすると、

一般:4回周期

専門:一般より一回遅れの周期

専門のグラフはこのままだと周期的に見えないが、X軸の「8」の点数が80点ではなく93点だとするときれいな周期に見えてくる。

ちなみに上記のグラフの最後は第57回である。

もしこのままの周期が続いていたとすると、第63回の学科試験の難易度は、

一般:中

専門:難

さらに、私だけかもしれないが、8回周期で50点台となっており、第63回の専門はちょうど50点台にぶつかり、専門は最難易度になる可能性がある。

ちなみに私が前回同時合格できたのは第60回であり、

一般:易

専門:中

でした。

(まだやっていないので実感も何も今のところないが)

先ほどの合理的な理由を遂行するために周期的である必要性は無いと思いますけど、何かしらの調整はしているはず、と考えるのが妥当でしょう。

学科試験の難易度って昔と変わらないよね。

学科試験は11問以上が合格だから受験者数とか科目合格率とか全然関係ないよね。

ところが、最後の出口である合格率は5%程度で固定されており、そのために実技問題は少しずつ難易度が上がっている。上げざるを得なくなっている。

ここまではみんな知っている話。

そこでふと思ったのが、実技受験者数に対する合格者数ってどれくらいなんだろう?と。

ここでいう「実技受験者数」というのは全学科試験が合格した人を指します。

つまり、全学科試験免除もそうですし、今回受検して両科目とも合格だった人も含みます。

(一つでも学科が合格しなかった・していない人は除かれる)

学科試験の難易度は上がっていないのに、実技試験の難易度が上がっていると言うことは、実技受験者の数は増えているのに、合格者数は変化がない、ということになるではないだろうか?

(実質受験者数が常に同じと仮定した場合)

合格者数÷実技受験者をここでは「実技合格率」と仮に呼ぶことにすると、この実技合格率は年々減少しているのではなかろうか?

めざてんサイトでも推定合格者数があるが、

https://kishoyohoshi.com/archives/3682.html

これはあくまで合格者数の構成比率の話で、この中でどれだけの人が実技受験者になっているかは全く推定できない。

合格率を変えられない以上、実技合格率を下げていくしかなくなる。

それとも、実技合格率が一定の数値を下回ったら学科試験の難易度を上げているのだろうか?

学科学習をやっていると、そういう回が確かにある。

「この回だけやたら難しい」

例えば第55回令和2年℃第2回の専門。

実技合格率を上げたい(=実技受験者数を減らしたい)合理的な理由は一つある。

それは実技の採点作業工数を減らしたいから。

合格率を絶対に増やせない以上、実技受験者数が増えてしまうと、採点作業にかける人員数も増やさざるを得なくなる。

この採点工数を減らす工夫を以前にも書いたが、それでも手に負えない場合、学科の難易度を上げるしかないのだろう。

以下は私の最近の過去問成績だが、実はある程度の周期が見えてくる。

たまたま私が覚えていた問題・解答がそういう周期になった、と言われればそうかもしれないが、ここまで周期的になるのは偶然とは言い切れないだろう。

作成する側も意図的に難易度を上げるとしても、さじ加減は非常に難しいはず。

上記のグラフが現実の難易度に近いとすると、

一般:4回周期

専門:一般より一回遅れの周期

専門のグラフはこのままだと周期的に見えないが、X軸の「8」の点数が80点ではなく93点だとするときれいな周期に見えてくる。

ちなみに上記のグラフの最後は第57回である。

もしこのままの周期が続いていたとすると、第63回の学科試験の難易度は、

一般:中

専門:難

さらに、私だけかもしれないが、8回周期で50点台となっており、第63回の専門はちょうど50点台にぶつかり、専門は最難易度になる可能性がある。

ちなみに私が前回同時合格できたのは第60回であり、

一般:易

専門:中

でした。

(まだやっていないので実感も何も今のところないが)

先ほどの合理的な理由を遂行するために周期的である必要性は無いと思いますけど、何かしらの調整はしているはず、と考えるのが妥当でしょう。